2024年4月2日、公布された3つの改正省令について、既に、2つは施行されており、また新たに2025年4月2日から「三部料金制の徹底」が施行されます。

今後の影響となぜそのような法改正が行われたのか背景についても詳しく紹介いたします。

※年間3000件以上のプロパンガス割高な料金問題を解決してお役に立ちしています

地域別でプロパンガスの適正価格・平均価格をチェック!

三部料金制の徹底の背景と今までの問題点

近年、プロパンガス業界の課題がニュースや新聞で取り上げられ、改善を求める声が社会全体で高まっています。

なぜ、法改正が必要なのか?

背景として、ガス会社が無償貸与の名目で設備費用をガス料金に上乗せし、消費者に負担をかけていたことが問題とさていました。また、オーナーも入居者の料金を把握できない仕組みとなっていました。

消費者が実質的な負担額に気づけない仕組みだったこと。

消費センターにも年間1000件以上の相談があり、当協会にも毎日アパート入居者から多くの相談が寄せられています。

ただし、法律での制限がなかったため解決ができない状態が続いておりました。

新たに、導入される 三部料金制とは?

内容とメリットについて、詳しく見ていきましょう。

三部料金制について

三部料金制とは、ガス料金を大きく3つの項目に分ける料金制度です。

1. 基本料金 メーターや設備などを維持管理するための固定的な費用

2. 従量料金 実際に使用したガスの量に応じた変動費用

3. 設備費用 配管や機器の費用

ガス料金に「設備費用」を加えて明示。

例:30万円の設備費用を10年で分割 → 月2,500円が明記されガス代に計上される。

メリット

他社との料金比較が簡単にできるようになります。

設備費用を含めた料金をすぐに判断することで、入居維持率を保てるガス会社を選びやすくなります。

また、契約時の説明が以前よりもスムーズに行えるため料金設定の透明性が高まります。

これがトラブルを防ぎ、長期的に顧客満足度や信頼の向上に繋がります。

法改正の主な目的や行政の意図

法改正の主な目的や行政の意図として、不透明で高いとされるLPガス料金の仕組みを見直し、消費者が正確な情報をもとに入居判断を行えるようにすることです。

そして費用回収の在り方を適正化し、公平で透明な制度の実現を目指す意図があります。

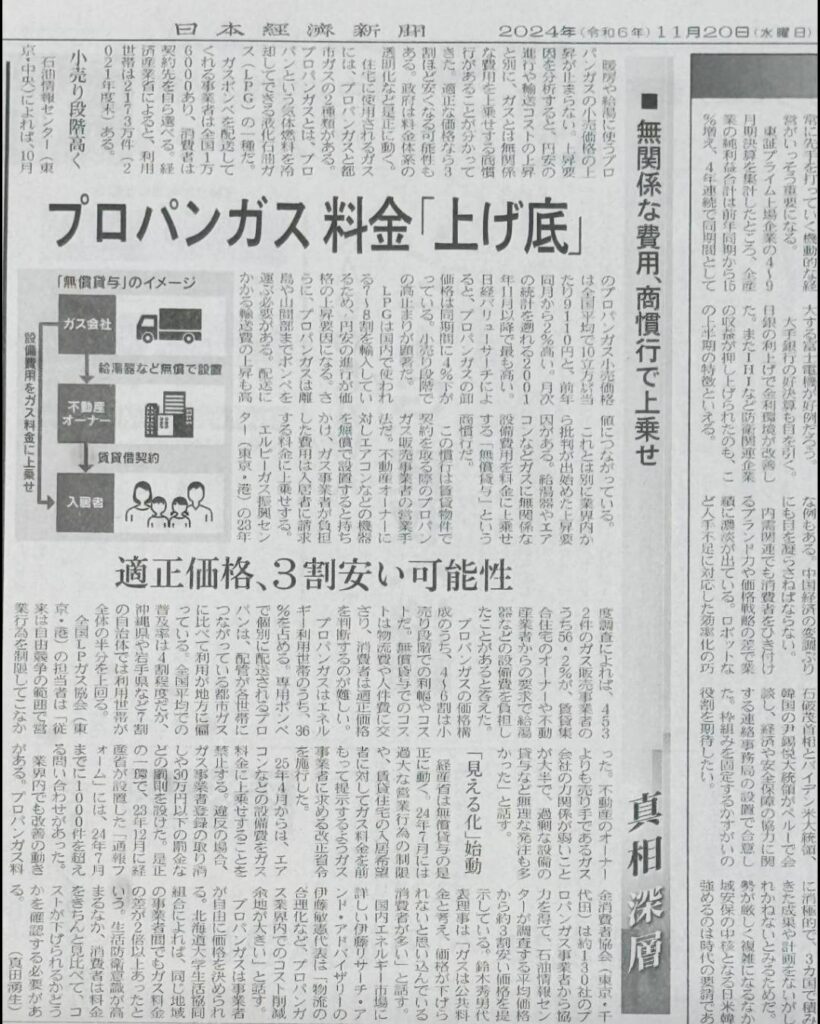

過去に周知された新聞記事

2021年12月30日に、朝日新聞が一面で、LPガスの料金が高くなる仕組みと、その慣行に対する行政の問題意識について報じました。

記事では、利用者が十分な説明を受けずに契約を結んでいる点や、LPガスは契約先を自由に切り替えられる仕組みがあるにもかかわらず、実際には切り替えが進んでいないと指摘されています。

これにより、利用者が不利な条件のままで契約を続けざるを得ない状況が問題視されているという内容でした。

2024年11月20日に新聞で報じられた内容によると、法改正が実施され、違反に対しては罰金が科される仕組みが始動することが広く知られるようになりました。

また、経済産業省が設置した「通報フォーム」には、すでにアパートの入居者から1000件以上の問い合わせが寄せられているとのことを示す内容も記載があります。

法改正がもたらす影響

法改正によりどんな影響が及ぶ可能性があるのでしょうか。それぞれの立場における影響についてご説明いたします。

物件オーナー・管理会社への影響

入居者から料金説明や説明義務の増加しガス料金の透明性が求められる機会が以前より増える可能性があります。

設備費などの料金内訳が明確になると、各ガス会社の料金体系がはっきりし、同じ条件下での他社比較が可能になります。

つまり、物件オーナーや管理会社は、各社の料金や設備管理状況を詳細にチェックし、どの会社がコスト面や管理面で優れているかを判断しやすくなります。

入居者(消費者)への影響

2025年4月以降、請求書の形式変更により、プロパンガス利用者は料金が高いことに気付きやすくなります。

また、入居前に不動産会社などから「設備貸与の関係で都市ガスよりも高い可能性がある」などの説明があるため、後から「家賃が安い意味がなかった」と感じることを防げます。

事前の説明があれば、納得してガスを利用できます。

ガス事業者への影響

不当に高い料金は入居者の不満やオーナー・管理会社の信頼低下につながるため、継続して利用してもらうためにも適正な料金設定が重要です。

また、他社との比較が容易になっているため、より慎重な料金設定が求められています。

法改正対応するための準備

実際の入居者からの相談事例も踏まえ、具体的にどのような準備をしていくべきなのでしょうか?

透明性の向上と信頼の構築

プロパンガス利用者が大切にしているのは請求書の「わかりやすさ」です。

料金の内訳や設備費の詳細が、誰にでも直感的に理解できる形であれば、安心してプロパンガスをご利用いただけます。

これからも入居者の皆さんがプロパンガス物件を選んでくださるよう、分かりやすい情報提供・丁寧なサポート体制の整備に、一層力を入れていく必要があります。

情報提供体制

プロパンガスご利用者が正しい料金情報を把握し、適正な料金で利用できるよう、プロパンガスの基本料金や従量単価、料金変動の仕組みについてわかりやすく解説し、透明性を確保しています。

また、市場調査に基づく適正料金の基準を周知することで、消費者が料金を比較・判断できる環境を整えております。

さらに、セミナーやウェブサイトを通じて契約時の注意点などの情報を提供し、不当な料金引き上げがあった場合には注意を喚起し、迅速な対応を行うことで、業界全体の信頼性向上を目指しています。

改正前に準備を進めた管理会社・オーナーの実例のご紹介

ガス料金が相場より高いことが発覚し、スムーズに値下げ交渉ができたケースを紹介します。

1.法改正への対応とガス料金の確認

法改正後のトラブルを防ぐため、管理会社が物件で使用しているガス料金をチェックしたところ、相場よりかなり高いことがわかりました。

2.交渉決裂に備えた事前準備

ガス会社に料金の見直しを相談する前に、仮に交渉が決裂した場合を想定して、現在の契約条件をふまえながら他社への切り替え可能性を調べました。

あわせて、オーナーにも「もし交渉がうまくいかなければ、ガス会社を切り替える必要があるかもしれない」という旨を事前に共有しました。

3.ガス会社への料金交渉と結果

その後、ガス会社に料金の見直しを相談したところ、想定に反してすんなりと値下げに合意。

結果として、割高だったガス料金を適正水準に引き下げることができました。

消費者からの相談事例

9.1m3の使用で12,111円は高過ぎじゃないでしょうか。アパートなのでガス会社が変更できるのかも不明です。なんとかして欲しいです。

一昨年まで都市ガスエリアに居住していたため、LPガスの単価に驚きました。

全く納得はいっておりませんが集合住宅ということで我慢せざるを得ません

しかしながら今年に入り、検針票の通知のみで2回値上げされていることを

最近知りました。明確な理由もなく値上げ通知を検針票で行っている状況に

疑問を感じてお問い合わせさせていただいた次第です。こちらの値上げ通知は問題ないのでしょうか。

料金高すぎです

11月請求が約4100円だったものが、12月請求が約11500円でした

先月と変わらない生活を送っていたのにこんな高額になって困っています

LPガスに関する相談は「プロパンガス料金適正化協会」

当協会では、不透明で高いとされるLPガス料金の適正価格を調査し、利用者(消費者)が正確な情報をもとに入居判断を行えるようにお手伝いいたします。

毎月のガス代が適正価格ではないと感じるのであれば、プロパンガス料金適正化協会にご相談ください。

プロパンガス料金適正化協会では、消費者のプロパンガスに対する意識を高くし、適正相場でプロパンガスを使用するためのサポートを行なっています。

ガス会社は自分で自由に選択可能であることを意識して、プロパンガス料金の見直しを定期的に行いましょう。

まとめ

プロパンガスの販売方法に新たな規制が設けられることで、LPガス料金の透明化が実現していきそうです。悩みや心配のある賃貸住宅オーナー・契約者の方は、プロパンガス料金適正化協会のサポートを受けながら、法改正の施行を迎えていきましょう。